В преддверии выставки-форума «Электроника России 2025», которая пройдет 25-27 ноября в Москве, внимание профессионального сообщества вновь приковано к вопросам технологической независимости и стратегического развития отрасли.

Российская электроника проходит этап структурных изменений: производители выстраивают собственные экосистемы, осваивают полные технологические цепочки, готовятся к экспорту и активно решают кадровые задачи. Мы выделили пять ключевых тенденций, которые формируют новый облик российской электроники – от совместимости решений до восстановления инженерной школы.

Рост государственной поддержки

2025 год стал поворотным моментом для российского рынка электроники – не столько из-за новых технологий, сколько благодаря системному изменению правил игры. Вступление в силу постановления №1875 ввело единый «национальный режим» для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Теперь приоритет отдается товарам, включенным в государственные реестры, а импорт в ряде категорий допускается лишь при отсутствии отечественных аналогов. Также изменились требования к самим контрактам: теперь запрещено заменять заявленный как «российский» товар на иностранный при исполнении, а госкомпании обязаны отчитываться о доле отечественных закупок. Эти меры заметно перестроили рынок: заказчики стали активнее искать российские решения, а производители – вкладываться в локализацию и разработку, чтобы соответствовать реестровым критериям.

Одновременно наметилась новая тенденция – сокращение бюджетов. Многие госзаказчики в 2025-м урезали ИТ-расходы, и спрос смещается в сторону типовых, тиражируемых решений. Поэтому производители делают ставку на унифицированные комплекты: «железо + операционная система + программное обеспечение + сервис». Такие пакеты проще сертифицировать, быстрее внедрять и легче масштабировать, особенно в условиях долгосрочных контрактов жизненного цикла.

Совместимость российского софта и оборудования

Одной из ключевых тенденций 2025 года стало стремление рынка к полной технологической совместимости между российским программным и аппаратным обеспечением. Еще недавно производители работали разрозненно: разработчики софта адаптировались под импортные платформы, а производители оборудования – под зарубежные операционные системы. Ситуация меняется: ведущие игроки переходят на модель сквозных решений, где программная и аппаратная части проектируются одновременно.

Новый подход уже дает эффект. При комплексной разработке производители сразу учитывают требования российских ОС и стандартов. Это сокращает цикл внедрения, облегчает сертификацию и повышает стабильность работы оборудования. Кроме того, рынок постепенно уходит от «точечных поставок» к формированию экосистем: программное обеспечение, процессоры, платы, контроллеры и периферия создаются как элементы единого технологического стека.

Для государства и крупных заказчиков это решает сразу две задачи: упрощает масштабирование решений по всей инфраструктуре и снижает зависимость от внешних компонентов. А для бизнеса открывает возможность тиражирования готовых платформ на разных сегментах рынка – от промышленной автоматизации до телекоммуникаций.

Новые области эффективного импортозамещения

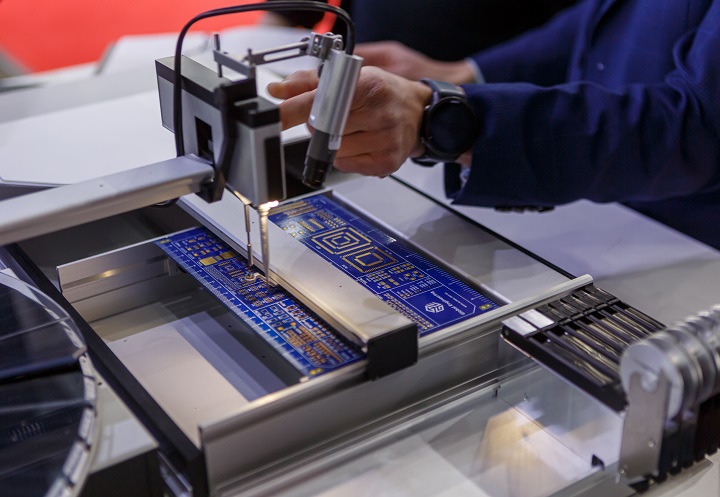

Если раньше усилия по импортозамещению в электронике концентрировались вокруг микросхем и печатных плат, поскольку они давали больше всего «баллов локализации», то сейчас круг расширяется: внимание начинают привлекать направления, ранее остававшиеся на периферии. Компании активно осваивают производство пластиковых и металлических корпусов, блоков питания и комплектующих механической части.

В смежных сегментах наблюдаются аналогичные сдвиги. Производство печатных плат растет – российская доля достигает почти 20%, а компании, такие как «Технотех», выходят на уровень полного цикла: от фольгированного текстолита до многослойных плат шестого класса точности. В микроэлектронике тоже есть успешные примеры: «Микрон» наращивает выпуск чип-модулей для банковских карт, отечественный микроконтроллер МИК32 «Амур» постепенно находит своего покупателя.

«Отечественная микроэлектроника развивается, мы наблюдаем положительные тенденции. Да, пока локальные, но уже влияющие на планы и инвестиции, – говорит Алексей Бородастов, директор по развитию GS Nanotech. – Есть успешные кейсы, когда российская продукция по характеристикам сравнима с зарубежными аналогами. Ближайшие три года станут переломными: многие проекты, запущенные 2–3 года назад, выходят в серию, что оживит рынок и усилит конкуренцию».

«Сегодня мы наблюдаем качественное изменение подхода, – подтверждает Павел Мишин, начальник производственного комплекса электронных компонентов АО “Хакель”. – Речь идет не о копировании готовых изделий, а о создании собственных компетенций. Мы освоили полный цикл производства варисторов – ключевого элемента для устройств защиты. Это снижает зависимость от импорта и укрепляет технологическую самостоятельность всей отрасли».

Экспорт как новая точка роста для российских производителей

Российские производители электроники все активнее рассматривают экспорт как естественное продолжение внутреннего рынка. Если раньше основным ориентиром было участие в госзакупках и программах локализации, то сегодня компании стремятся подтвердить свою конкурентоспособность на внешних площадках.

В 2025 году усилия по выходу на зарубежные рынки поддерживаются государством. Экспорт электроники включен в приоритеты нацпроекта по промышленной политике, а механизмы поддержки – от страхования поставок до компенсации логистики – становятся более доступными. Появляются и успешные кейсы: в 2025 году компания «Катюша Принт» заключила контракт с Министерством связи Кубы на поставку принтеров для национальной почтовой службы. Это первый выход российской офисной техники на рынок Латинской Америки – и одновременно проверка качества, сервиса и готовности сопровождать продукцию за рубежом.

Кадровый дефицит: инженер становится ключевым ресурсом отрасли

Главным сдерживающим фактором роста российской электронной промышленности остается нехватка квалифицированных инженеров и технологов. Несмотря на то, что в 2024 году отечественные производители компьютерной техники и электроники увеличили штат в среднем на 13% по сравнению с предыдущим годом, закрыть потребность полностью не удается. Конкуренция за кадры усиливается, и именно инженерные позиции остаются наиболее востребованными.

«Это очень серьезная проблема, – говорит Алан Табиров, главный инженер компании «Кристаллит». – В нашей нише производства печатных плат есть институты, но специалистов выпускается очень мало. Большая проблема найти хорошего электрохимика. Мы берем молодежь из техникумов и обучаем на месте, чтобы они сразу подключались к рабочим процессам. Уже набравшись практического опыта они переключаются на более сложные задачи».

Эту позицию подтверждает Павел Мишин: «Из всех трендов мы считаем проблему кадрового голода наиболее системной и значимой для всей отрасли. Мы сталкиваемся не просто с нехваткой специалистов, а с отсутствием конкретных технологических компетенций, которые невозможно быстро восполнить. Осваивая полный цикл производства варисторов, мы на практике убедились: современное оборудование и финансирование бесполезны без команды квалифицированных инженеров и технологов. Особенно остро чувствуется разрыв между теоретической подготовкой выпускников и практическими требованиями производства. Наш подход к решению этой проблемы включает тесное сотрудничество с техническими вузами, организацию стажировок и производственных практик, внутренние программы обучения и адаптации, а также участие в актуализации образовательных стандартов».

В ответ на кадровый дефицит компании создают корпоративные центры обучения, налаживают партнерство с вузами и колледжами, организуют стажировки и целевые программы для студентов. Все чаще молодые специалисты проходят путь от практиканта до инженера внутри одного производства. Такой подход не только закрывает текущие вакансии, но и формирует долгосрочную кадровую базу отрасли.

Российская электроника постепенно становится самостоятельной отраслью с понятными приоритетами: технологическая независимость, экспорт и кадры. Выставка-форум «Электроника России 2025» станет площадкой, где можно будет увидеть, как эти тенденции воплощаются в конкретных продуктах, решениях и партнёрствах. От совместимости программного и аппаратного обеспечения до возрождения инженерных компетенций – отрасль демонстрирует готовность к следующему этапу развития.